このサイトで紹介しているモバイルPCR装置(PCR1100)とディスクトップ型PCR装置(ここではStepOne)の感度比較を行いましたので紹介します。

ここでは環境DNAを模した溶液(内標と呼ぶ;注1)を準備し、環境水に検出限界付近の内標を添加(スパイクと呼ぶ)してどちらがどれだけ検出できるかを比較しました。

注1)海水魚の肉を粉砕し純水に溶かし、大きな固まりを除く目的で10uM程度のフィルタで濾過したもの。

方法は以下です。

サンプル:相模川と霞ヶ浦で採水した水それぞれに所定の内標をスパイクしたもの。

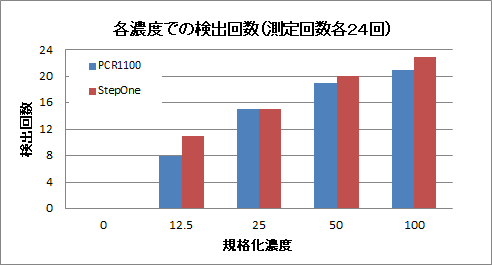

内標の濃度は規格化したもので100、50、25、12.5、0と1/2ずつ減らした5種類のものを準備。

フィルタリング:各濃度の相模川水と霞ヶ浦水のサンプルを各々ステリベクスで100mLづつ4本濾過。

ここで採水~フィルタリングはその日のうちに行い、ステリベクスはすぐに冷凍。

抽出:濾過済ステリベクスを半分に分け、学会法と簡易法で抽出。

PCR:ディスクトップ型装置(StepOne)とモバイルPCR装置(PCR1100)でそれぞれ3回繰り返し増幅。ここでPCR試薬はKAPA3G Plantを使用。

つまり各PCR装置でそれぞれの濃度のサンプルを

2(環境水数)×2(濾過数)×2(抽出法数)×3(繰り返し)=24回のPCR結果を出し検出された回数を見ました。

結果は次のグラフに示すように2種のPCR装置に於いてほぼ同じ検出感度であるとの結果がでました。